О Говарде Рейнгольде и его "нет смарте", я узнал из курса Ивана Травкина (Об) учение в сети. В этом курсе мы рассматривали предложенные Рейнгольдом сетевые грамотности (по ссылке Вы найдете эти материалы):

1. Исследуйте. Изучайте интернет сайты, твиттер и жизнь реальных людей которых Вы встречаете.

7. Спрашивайте. Задавайте вопросы своим последователям и тем, за кем следуете Вы. Используйте сеть для пользы всех членов, но не задавайте вопросов на которые ответ могут быстро дать Google или Wiki-поиск.

8. Реагируйте. Отвечайте на вопросы других людей.

Смысл сетевого пространства не знать кого-то, а знать того кто знает о чем то (Now it is about knowing who knows what)

Оригинальный пост: hhttp://www.russellwebster.com/who-knows-who-knows-what-why-online-networks-matter.

- Внимание.

- Критическое потребление.

- Участие.

- Коллаборация.

- Сетевая сознательность.

В этом посте я хочу еще немного рассказать о содержании его книги Net Smart (пост в некоторой степени касается нашего совместного вебинара с Иваном, который мы планируем 1.11.2012 в 12-00 по Москве)

1. Рейнгольд говорит, что одной из ключевых особенностей сетевых организаций является то, что они вне контроля и бюрократического управления.

2. Рейнгольд описывает, как социальные сети, способствуют распространению доверия, который есть ключевой формой социального капитала. Лучший способ распространения доверия и социального капитала - внести свой вклад в общее дело (читай в деятельность сообщества).

3. Рейнгольд основывается на многочисленных экономических и социологических исследованиях, которые показывают, что люди, которые помогают другим, намного более вероятно, получат помощь в ответ.

4. Он говорит о том, как развивать нашу собственную PLN (персональную учебную сеть), состоящуя из людей, которые заинтересованы тех же вопросах, что и Вы. PLN по нему это как моя личная сеть (которую я курирую), где я хочу учиться, так и сети, в которых мы учимся вместе (наверное речь идет о неких подсетях в моей PLN).

1. Рейнгольд говорит, что одной из ключевых особенностей сетевых организаций является то, что они вне контроля и бюрократического управления.

2. Рейнгольд описывает, как социальные сети, способствуют распространению доверия, который есть ключевой формой социального капитала. Лучший способ распространения доверия и социального капитала - внести свой вклад в общее дело (читай в деятельность сообщества).

3. Рейнгольд основывается на многочисленных экономических и социологических исследованиях, которые показывают, что люди, которые помогают другим, намного более вероятно, получат помощь в ответ.

4. Он говорит о том, как развивать нашу собственную PLN (персональную учебную сеть), состоящуя из людей, которые заинтересованы тех же вопросах, что и Вы. PLN по нему это как моя личная сеть (которую я курирую), где я хочу учиться, так и сети, в которых мы учимся вместе (наверное речь идет о неких подсетях в моей PLN).

Он предлагает такие этапы создания собственной персональной учебной сети

1. Исследуйте. Изучайте интернет сайты, твиттер и жизнь реальных людей которых Вы встречаете.

2. Ищите. Если Вы чем-то интересуетесь (Раз у вас есть смысл исследуемой области), то Вы знаете какие сайты исследовать и какие поисковые термины использовать.

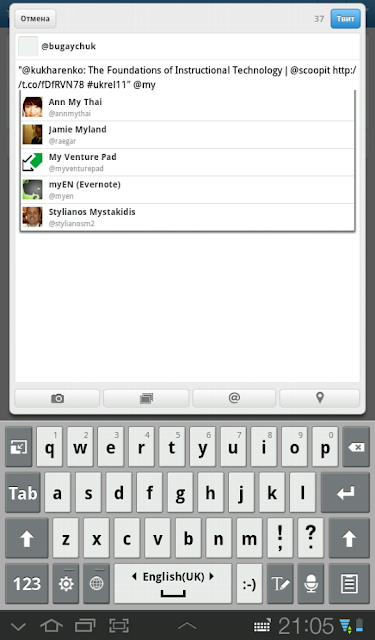

3. Следите. Следите за исследователями через блоги, твиттер, социальные сети.

4. Настройка. Развивайте вашу сеть, добавляйте в нее новых людей и избавляйтесь от тех, кто не имеет для Вас ценности.

5. Внесите вклад в вашу сеть, добавляйте свои мысли, взгляды, обменивайтесь информацией.

6. Вовлекайте. Привлекайте людей за которыми вы следуете и которые следуют за Вами. Оставляйте комментарии в их блогах и проектах. Если это возможно, будьте интересным и привлекательным.

4. Настройка. Развивайте вашу сеть, добавляйте в нее новых людей и избавляйтесь от тех, кто не имеет для Вас ценности.

5. Внесите вклад в вашу сеть, добавляйте свои мысли, взгляды, обменивайтесь информацией.

6. Вовлекайте. Привлекайте людей за которыми вы следуете и которые следуют за Вами. Оставляйте комментарии в их блогах и проектах. Если это возможно, будьте интересным и привлекательным.

7. Спрашивайте. Задавайте вопросы своим последователям и тем, за кем следуете Вы. Используйте сеть для пользы всех членов, но не задавайте вопросов на которые ответ могут быстро дать Google или Wiki-поиск.

8. Реагируйте. Отвечайте на вопросы других людей.

Смысл сетевого пространства не знать кого-то, а знать того кто знает о чем то (Now it is about knowing who knows what)

Оригинальный пост: hhttp://www.russellwebster.com/who-knows-who-knows-what-why-online-networks-matter.

Ссылка на книгу: Г Рейнгольд "Умная толпа" - на русском

P.S. А теперь простая просьба. Есть у кого нибудь ссылки на полную книгу Net Smart (бесплатную). Хорошо, если бы она была на русском и с возможностью загрузки))). Если же у кого-то есть электронный экземпляр, поделитесь. Внесите вклад в сообщество #UkrEl11 - прям по Рейнгольду.

или "косвенное открытие" - обозначается "HT" или "hat tip" или значком

или "косвенное открытие" - обозначается "HT" или "hat tip" или значком - Вы доработали информацию сами или в сообществе на основе первоисточника, который должен быть указан.

- Вы доработали информацию сами или в сообществе на основе первоисточника, который должен быть указан.